当前,以大模型、智能体、具身智能、类脑智能等为代表的人工智能技术飞速发展,正在引领新一轮科技革命和产业变革,深刻改变着人类的生产生活方式。自2024年政府工作报告首次提出“人工智能+”行动概念以来,“人工智能+”已引发全球学术界与实践界的广泛关注,国际顶级期刊如HBR、JBE、CAR与JMIS等,纷纷开始聚焦人工智能应用研究,涵盖从智能决策支持到组织行为变化,再到政策举措创新和激励机制优化等多方面。

面对人工智能从实验探索阶段迈向价值创造阶段和商业化规模化应用落地的关键时点,2025年8月,国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将“人工智能+”作为一种新发展范式提升至国家战略高度,从国家层面对各行业各领域人工智能应用创新发展做出顶层设计,明确提出要推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合,促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革,积极培育更为活跃的智能经济,加快打造更有温度的智能社会,推动全体人民共享人工智能发展成果,更好服务中国式现代化建设。

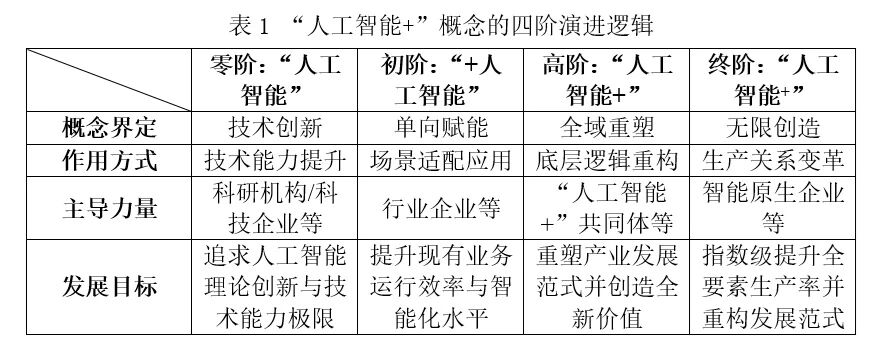

在此背景下,进一步厘清“人工智能+”的概念内涵、作用方式和发展目标,深入探究促进“人工智能+”高质量发展的实现路径,已成为兼具时代需要紧迫性、理论创新必要性、应用实践重要性的关键议题,对于更好发挥人工智能技术优势,深化“人工智能+”政策措施,推动人工智能全面赋能经济社会发展具有重要意义。为此,本文基于技术和政策视角,探究了“人工智能+”概念内涵的四重递进逻辑,分析了以“人工智能+”为战略导向的中国人工智能高质量发展现实基础、重点行业和政策体系,以期对理论研究、业界实践和政策制定提供有益参考。

一、“人工智能+”的四阶演进逻辑

随着人工智能技术从理论探索创新走向商业化规模化应用,其概念内涵和作用机理持续演进,与经济社会各行业各领域融合广度和深度不断深化。从最初“人工智能”的理论创新和技术突破,到以场景适配和融合赋能为主要方式的“+人工智能”,再到以产业变革和模式重塑为基本逻辑的“人工智能+”,乃至最终以范式重构和无限创造为发展目标的“人工智能+”,其发展演进路径并非一蹴而就,而是一项渐进式、递进式、阶跃式过程。准确辨析“人工智能+”概念的四阶演进过程,不只要从概念本身的内涵外延加以界定,更要精准把握“人工智能+”的作用方式、主导力量和发展目标。

(一)零阶:“人工智能”理论创新和技术突破

人工智能基础理论原始创新和关键核心技术突破,是发展“人工智能+”的零阶原点,此阶段的主要特征是以科研机构和人工智能相关科技企业为主导力量,更为关注加快提升人工智能模型的感知认知能力、自主决策能力、理解推理能力、行动交互能力、涌现创造能力、泛化适应能力等关键基础能力,但与重点行业领域场景的应用程度较为有限,经济社会效益较低但创新溢出效应显著。自1956年达特茅斯会议首次提出人工智能概念以来,人工智能技术经历了基于逻辑推理的符号主义、基于神经网络的连接主义和基于感知交互的行为主义等多元学派发展历程,正在从传统感知智能向与真实环境动态交互、准确理解事务运行规律、完成认知决策和自主行动的认知智能方向演进,人工智能技术将为后续推动“人工智能+”高质量发展奠定坚实基础保障。

(二)初阶:“+人工智能”场景适配和融合赋能

“+人工智能”是指将人工智能技术作为一种外生变量,引入到传统产业、业务体系或产品服务之中,更多仍依赖专家经验研判和数据驱动引导,对现有业务流程和产品服务的融合适配和智能化改造升级,属于发展“人工智能+”的初阶阶段。该阶段主要将人工智能定义为辅助工具,人工智能仍处于客体地位,其主导力量以行业企业为主,多以促进提升生产效率、降低综合成本和改善用户体验等为主要发展目标,人工智能技术垂直应用的适配性要强于零阶技术能力的创新性。目前,我国大部分行业和领域仍是“旧业务+新技术”,正处于从“+人工智能”向“人工智能+”发展范式的过渡转换期,其本质是不改变原有业务的核心逻辑与底层架构,是人工智能技术应用的初阶阶段,仍有较大提升空间。

(三)高阶:“人工智能+”产业变革和模式重塑

在高阶阶段,人工智能将从工具辅助角色向产业底层架构、商业运行逻辑、人机协同协作等方向延伸。人工智能成为价值创造主体的主导因素,将引发科学研究范式、产业发展方式与商业消费模式等方面根本性变革,重构创新链、产业链和价值链。随着“人工智能+”的深入推进,将会不断出现由行业企业、科研机构、人工智能企业、系统集成企业等共同形成的“人工智能+”发展共同体,此阶段人工智能将成为类似水电一样的关键核心驱动力和新型基础设施,全面重塑经济社会的生产、分配、交换、消费等各个环节。人工智能与经济社会发展的主导地位将发生根本性转变,“智能无处不在”将成为经济社会发展常态,“+人工智能”发展方式将会全面转变成为“人工智能+”,人工智能将会全面赋能千行百业、融入千商万店、走进千家万户。

(四)终阶:“人工智能+”范式重构和无限创造

“人工智能+”是人工智能发展的终阶形态,人工智能不仅可以执行人类预设的规则,更能在复杂环境中形成新的模式、发现新的规律,甚至提出新问题。“人工智能+”将会为经济社会发展注入兼具破局力与想象力的时代动能,一批底层架构和运行逻辑基于人工智能的智能原生企业将会持续涌现,智能原生技术、产品和服务体系将会从根本上重构组织形态、业务流程、服务方式、分配逻辑和商业模式,推动涌现出一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新消费模式、新就业岗位等,从根本上指数级提高全要素生产率。“人工智能+”想象空间巨大,科研人员将会看到探索科学边界的无限可能,企业主体将会发现实现持续增长的无限空间,人民群众将会感受到提升生活品质的无限希望,国际社会将会共同探寻合作共赢的无限活力,人工智能将会真正解决人类尚所不能解决的重大复杂挑战,人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态将加速形成。

不难发现,从“零阶”到“终阶”的四阶演进过程,是一条“人工智能+”从技术内生到外部赋能、从单点应用到系统重构、从全域重塑到无限创造的清晰发展路径,应持续深化对“人工智能+”概念内涵和作用机理的规律性认识和方向性研判,研究制定适应人工智能技术规律和“人工智能+”发展特征的政策体系,更好释放“人工智能+”的巨大潜力。

二、厘清三大关键问题,加速构建全国一盘棋“人工智能+”政策体系

(一)为什么“+”:“人工智能+”的现实基础

当前,中国已走在全球人工智能发展的第一方阵。如前所述,“人工智能+”行动核心是在以人工智能技术赋能千行百业发展的同时,通过“以用促攻”反哺技术进步,其本质主要立足于三方面国情实际。一是技术层面,近年来,我国人工智能基础理论研究、技术创新发展和工程应用实践屡次取得重要突破,多个国产大模型、智能体、智能机器人综合能力达到国际先进水平,不断刷新多个国际权威测评榜单,底层框架、先进芯片、软硬件生态等薄弱短板加速补齐,前沿技术探索取得积极进展。二是产业层面。我国具有产业门类全、应用场景丰富等诸多优势,为人工智能应用快速部署和推广创造了良好条件,同时,强大的制造能力也可以快速将人工智能实体化、产品化、商品化,推动人工智能快速走进现实物理世界、释放强大效能。三是制度层面。人工智能技术迭代和发展,离不开大量算力、数据、人才等资源的集聚。在中国特色社会主义制度下的强大组织能力和资源统筹能力,为充分调动各类优势力量、创新资源和生产要素提供了坚实保障。

(二)“+”什么:“人工智能+”的重点行业

此轮以大模型为代表的人工智能技术尚处于从实验室向行业落地应用的关键阶段,处于产业大规模爆发的初期。在此背景下,找准“人工智能+”落地的关键细分行业和场景至关重要。《意见》明确了科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作等六大“人工智能+”重点领域,在此框架下,“人工智能+”如何“+”才能发挥最大效益,需要综合考虑三方面因素。一是技术可行性。人工智能模型研发和技术应用离不开大量语料数据,行业整体信息化、数据基础越好(比如金融、软件等),人工智能应用效果就更佳。二是经济带动性。“+”的目标,是带动全要素生产率提升,从这个视角看,辐射面广且与经济活动联系紧密的行业(如制造、交通、能源等)更具发展潜力。三是民众获得感。“人工智能+”要聚焦解决各行业领域民生痛点,这直接决定了技术发展的正确性。当前大模型、智能体等技术与消费电子产品、医疗设备、学习机等终端正在加速融合,未来通过在行业应用普及(如教育、医疗、商务等)有望快速触达每一个人,走进千家万户。

(三)如何“+”:“人工智能+”的政策体系

“人工智能+”涉及算力、数据、算法、行业、资本、产业、开源、人才、政府等多方面因素,且“人工智能+”与医疗健康、交通运输、能源资源、工业制造、传统农业、科学研究、金融服务等行业融合赋能的特点和基础也多有不同,为此,要深入人工智能发展以及在各行业渗透应用过程中要素资源的配置优化问题,分层分类开展“1+N+X”政策体系设计。“1”即1个顶层设计。《意见》面向未来10年,提出了“人工智能+”的发展目标、重点行动等,明确共识观点和发力方向,具有统领性作用。“N”即N个行业性指导文件。“N” 即在《意见》之下,细化人工智能在N个重点行业的指导意见、工作指南等,明确各行业“人工智能+”高价值场景、共性能力建设等原则,划清红线底线。“X”即X个区域性实施方案。各地区在《意见》和行业性指导文件框架下,结合本地区人工智能发展实际及优势产业,因地制宜明确区域性“人工智能+”发展方向和重点任务,科学、合理确定产业发展目标。

三、总结与展望

作为下一阶段我国面向全社会推动“人工智能+”行动的纲领性文件,《意见》的发布,是促进各方全面领会和准确把握党中央、国务院关于持续推进“人工智能+”行动精神,快速凝聚技术、产业、应用等各方共识、统一思想,提振行业和地方发展决心的重要一步。未来,还需从人工智能基础能力建设、模型技术攻关、应用试点示范、财税支持、人才引进等方面协同发力,着力破解“人工智能+”落地瓶颈,夯实中国特色人工智能高质量发展道路。此外,技术应用带来的隐私问题、安全风险等也不容忽视,需守牢底线,在新技术、新产品推广应用同时平衡好发展和安全。

(来源:电子政务;作者:易成岐,国家信息中心大数据发展部,副处长、副研究员;黄倩倩,国家信息中心大数据发展部,助理研究员)